Konsequent gegen Hass

Hass, Hetze und Gewalt gefährden unser gesellschaftliches Miteinander in Sachsen. Nicht umsonst haben wir einen Schwerpunkt darauf gelegt, mit unserer Arbeit Extremismus entgegenzutreten und politische sowie gruppenbezogen menschenfeindliche Gewalt zu bekämpfen. Wir haben dabei bestehende Instrumente weiterentwickelt und neue Strukturen geschaffen.

Die Gefahr des Rechtsextremismus wurde in Sachsen über lange Jahre unterschätzt. Sichtbar war sie jedoch immer. Mit dem "Gesamtkonzept gegen Rechtsextremismus“ wird nun endlich anerkannt, dass wir dieser fundamentalen Bedrohung unserer Demokratie ganzheitlich begegnen müssen. Entwickelt unter der Mitwirkung zivilgesellschaftlicher Akteurinnen und Akteure, nimmt das Konzept nicht nur einzelne Symptome in den Blick, sondern begegnet dem Problem in seinen unterschiedlichen Erscheinungsformen.

Ansprechstellen eingerichtet

Opfer von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit wollen wir ebenfalls besser schützen. Hierfür wurde eine Ansprechstelle eingerichtet, an die sich Menschen wenden können, die von Antisemitismus- und LSBTTIQ*-Feindlichkeit betroffen sind. Die Ansprechperson soll die gegenseitige Wahrnehmung von Strafverfolgungsbehörden und betroffenen Menschen und Gruppen fördern und auf allen Seiten Vertrauen aufbauen. Betroffenen soll es so in Zukunft leichter fallen, Anzeige zu erstatten.

Um Antisemitismus frühzeitig zu erkennen, hat die Generalstaatsanwaltschaft Dresden zudem in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Sachsen einen Leitfaden erarbeitet, wie antisemitische Straftaten besser erkannt und konsequent verfolgt werden können.

Gemeinsam gegen Hass im Netz

Noch mehr Konsequenz gibt es jetzt auch bei der Verfolgung von Hasskriminalität im Internet, insbesondere in sozialen Medien. Hass und Hetze verbreiten sich hier schnell und kaum kontrolliert, und bringen durch Gewaltandrohung nicht selten auch jene zum Schweigen, die von der Demokratisierung der Kommunikation profitieren könnten. Mit dem bloßen Löschen solcher Beiträge ist es also nicht getan. Deshalb können sie nun dank dem Projekt "Gemeinsam gegen Hass im Netz" unmittelbar durch Journalistinnen und Journalisten an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet und über das Bürgermeldeportal für Hasskriminalität durch jede und jeden auch digital angezeigt werden. Rechtswidrige Posts werden nicht mehr einfach nur gelöscht, sondern rechtlich bewertet und bearbeitet. Frühzeitige Prüfung und Bearbeitung durch spezialisierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Polizei und Staatsanwaltschaft erhöhen die Ermittlungserfolge.

Mit einer Stärkung der Ermittlungseinheiten Zentralstelle Extremismus Sachsen (ZESA) und Zentralstelle Cybercrime Sachsen (ZCS) wollen wir Bedrohungen künftig noch effektiver entgegentreten. Wichtig ist aber auch, dass wir die Menschen unterstützen, die wegen ihres vielfältigen politischen Engagements für unser Gemeinwohl zum Ziel von Hetze und Gewalt werden. Für sie setzen wir künftig Ansprechpersonen ein, an die sie sich bei Bedrohungen wenden können.

Erforschung der Ursachen

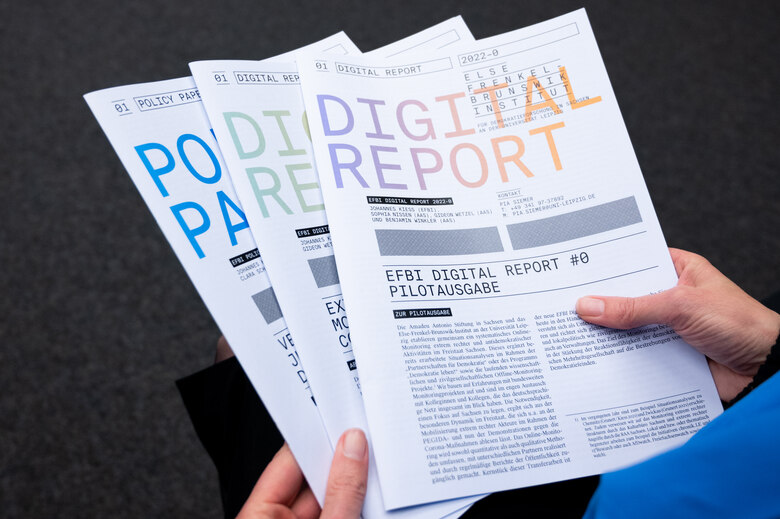

Am Ende sind es immer Menschen, die den Rechtsstaat bilden, sei es bei Gericht oder in der Verwaltung. Wer nicht auf dem Boden unserer Verfassung steht, darf nicht im öffentlichen Dienst tätig werden. Hierfür schaffen und nutzen wir den gesetzlichen Rahmen. Woher demokratiefeindliche Einstellungen kommen, das untersucht und dokumentiert das im Herbst 2020 neu gegründete Else-Frenkel-Brunswik-Institut (EFBI) an der Universität Leipzig.

Es erforscht unter anderem, welche regionalen Lebens und Sozialisationsbedingungen kollektive Aggression und kollektiven Frust auslösen, welche Rolle die Hinterlassenschaften enttäuschter Erwartungen aus der Zeit nach 1989 dabei spielen und wie Verschwörungsmentalitäten wirken. Seine neugewonnenen Erkenntnisse über antidemokratische und menschenfeindliche Tendenzen bereitet das Institut verständlich und praxisnah auf und stellt sie zivilgesellschaftlichen Gruppen und den Kommunen zur Verfügung. Damit stärkt das EFBI die demokratische Zivilgesellschaft in Sachsen durch fundiertes Wissen und trägt zur aktiven Vernetzung engagierter Akteurinnen und Akteure bei.